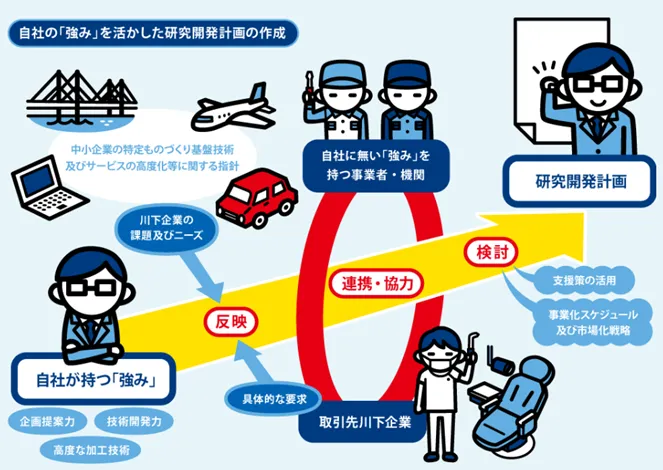

Go-Tech事業とは?

Go-Tech(ゴーテック)事業は、中小企業が行う新しい技術の研究開発や試作品の開発、販路開拓などを国が支援する制度です。

正式名称は「成長型中小企業等研究開発支援事業」といいます。

たとえば、

- 大学や公的研究機関と連携して行う研究開発

- その成果を製品やサービスとして実用化・事業化するための取り組み

といった、技術の芽を“ビジネスとして花開かせる”活動を最大3年間にわたり支援します。

「採択されやすいプロジェクト」の特徴は?

Go-Tech事業では、成果が事業化(売上や新市場の創出)につながる可能性が高いプロジェクトが優先的に支援されます。

単なる技術開発にとどまらず、将来的に製品やサービスとして販売できる見込みがあるかどうかが、重要な評価ポイントです。

旧制度との関係

このGo-Tech事業は、過去に行われていた以下の2つの支援制度を統合して、2022年度(令和4年度)から新たにスタートしました。

- 「サポイン事業(戦略的基盤技術高度化支援事業)」

- 「サビサポ事業(商業・サービス競争力強化連携支援事業)」

つまり、Go-Tech事業はこれらの制度の後継として位置づけられており、より一層“成長志向”と“事業化”を重視した制度に進化したといえます。

対象者

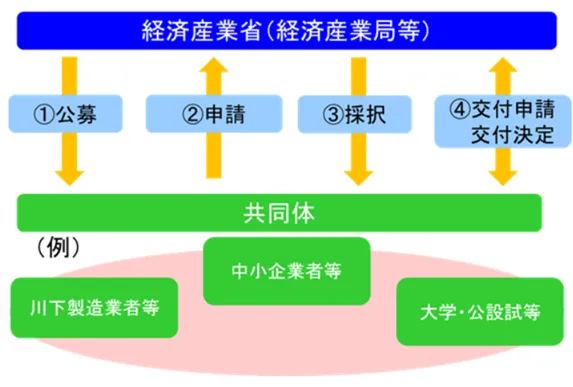

中心となるのは中小企業・小規模事業者。大学などと「共同体」を組んで申請します。

Go-Tech事業に応募できるのは、中小企業や小規模事業者が中心です。

ただし、単独での申請はできません。

必ず、大学や公設試験研究機関(公設試)などと一緒にチーム(=コンソーシアム)を組んで申請する必要があります。

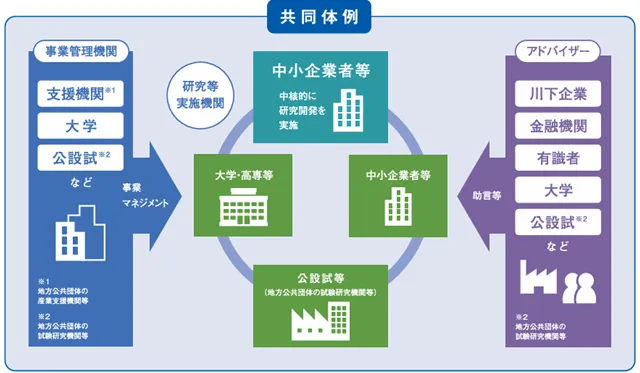

共同体(コンソーシアム)の仕組み

この共同体では、中小企業・小規模事業者が「代表者(中心的役割)」を担います。

大学や研究機関は、技術的な支援を行う“共同研究者”や“アドバイザー”として参加します。

たとえば、以下のような組み合わせが該当します。

- 中小企業 + 大学

- 小規模事業者 + 地方自治体の研究機関

- 中小企業 + 大学 + 試験研究機関 など

大学や研究機関の参加は「必須条件」!

申請には、大学や公設試などの「研究支援機関」が必ず含まれていなければならないというルールがあります。

この機関は、「従たる研究機関」または「技術アドバイザー」として登録されます。

パートナー探しもサポートされています

「一緒に申請する大学や研究機関をどう探せばいいの?」という方のために、公式サイトには“パートナー検索機能”が用意されています。

この機能を使えば、以下のような相手先を効率よく探せます。

- 事業のとりまとめ役となる事業管理機関

- 研究を実際に行う研究実施機関

こうした“共同体型”の申請方式は、単なる助成ではなく、実現性の高い研究開発とビジネス化を促進するための仕組みです。

産学連携・地域連携を深めるうえでも大きな意義があります。

事業管理機関の検索はこちら

研究実施機関の検索はこちら

補助上限・補助率

Go-Tech事業には、以下の2つの申請枠があります。

通常枠:一般的な研究開発プロジェクト向け

出資獲得枠:民間ファンド等から出資を受ける予定があるプロジェクト向け(より高額な支援)

| 通常枠 | 出資獲得枠 | |

| 事業期間 | 最大3年間(2年または3年) | |

| 補助上限 | 単年度あたり:4,500万円以下 2年間合計:7,500万円以下 3年間合計:9,750万円以下 | 単年度あたり:1億円以下 2年間合計:2億円以下 3年間合計:3億円以下 |

| 補助率 | 中小企業等:2/3以内 大学・公設試等:定額 | |

対象経費

Go-Tech事業では、研究開発や事業化に必要なさまざまな費用が補助対象になります。具体的には、以下のような費用が含まれます。

主な補助対象経費

- 人件費・謝礼:研究に関わるスタッフの給与や外部専門家への謝礼

- 設備備品費:試作品づくりや研究のために必要な機械や装置の購入費用

- 消耗品費・材料費:試験に使う材料、工具、実験用品など

- 委託費:研究の一部を外部に依頼する際の費用(例:外部検査や試作委託)

補助金で購入した機械や装置には「使い方のルール」がある!

Go-Tech事業で購入した設備や機器は、補助金の目的に沿って適切に運用する義務があります。勝手に処分したり、別の用途に使ったりすることはできません。

使用・処分のルール

以下のような行為を行う場合は、事前に経済産業大臣の承認が必要です。

- 他社への譲渡

- 他の目的での使用(目的外使用)

- 貸し出しや担保設定

- 廃棄

- その他、補助金の目的に反する利用

無断で処分した場合、得られた収益の一部を国に返還(納付)する必要があります。

※返還額は、その設備に使われた補助金額が上限です。

【例外】研究成果の活用を目的とした「転用」の場合

研究成果を活かすために、設備の所有者を変えずに目的外の使い方(転用)をする場合は、以下の条件を満たせば「収益の納付義務」は免除されます。

- 事前に経済産業大臣の承認を得ること

- 設備の所有権を移転しないこと(社内での活用など)

ただし、設備の使用によって売上や利益が発生した場合は、収益の一部を納付する必要があります。

補助金で取得した設備の管理は慎重に

Go-Tech事業で購入した設備は、厳密なルールのもとで管理・運用する必要があります。

使用方法や処分方法を変更したい場合は、必ず事前に申請・承認手続きを行いましょう。

対象となる研究開発

Go-Tech事業では、国が定めた「特定ものづくり基盤技術」に関連する研究開発が支援の対象となります。

この「特定ものづくり基盤技術」とは、日本の製造業の土台を支える重要な技術分野のことで、企業のニーズに応じた“用途”を重視して、以下の12分野に分類されています。

【支援対象となる12の技術分野】

- デザイン開発(設計や試作品のデザイン技術)

- 情報処理(AIやIoTなどのデジタル技術)

- 精密加工(微細な部品や精度の高い加工技術)

- 製造環境(工場の生産効率や安全性に関わる技術)

- 接合・実装(金属や部品をつなぎ合わせる技術)

- 立体造形(3Dプリンタなどによるものづくり技術)

- 表面処理(防錆や強度向上などのコーティング技術)

- 機械制御(ロボットや機械を制御するための技術)

- 複合・新機能材料(新素材や機能性材料の開発)

- 材料製造プロセス(素材を効率よく生産するための技術)

- バイオ技術(医療・食品・環境分野などで使われる技術)

- 測定・計測(精密に測る・検査するための技術)

これらの分野で、将来的に製品化・事業化を目指す研究開発プロジェクトが対象となります。

研究期間について(事業期間)

Go-Tech事業では、研究開発の期間は最長で3年間とされています。

ただし、「3年分の補助金が一括で出る」わけではありません。

- 補助金は、毎年1年ごとに交付が決定されます。

- 各年度の後半には、国が行う「中間評価ヒアリング」で進捗状況を報告する必要があります。

- その評価結果に基づき、翌年も支援を続けるかどうかが判断されます。

つまり、初年度に採択されても、翌年以降の支援が自動で継続されるわけではないのです。

進捗が不十分と判断された場合には、研究の内容が見直されたり、支援が打ち切られたりする可能性もあります。

申請方法

申請の手続きは、国の研究開発申請専用システム「e-Rad(イーラド)」で行う予定です。このシステムの利用には事前の登録や手続きが必要で、完了までに時間がかかることもあるため、余裕をもって準備を始めましょう。

e-Rad(イーラド)の公式サイトはこちら!

申請の流れ

Go-Tech事業の申請の流れは以下のとおりです。

- 共同体の構築

- e-Radへの登録

- 申請書類の作成と提出

- 審査と採択

- 採択後の手続き

1. 共同体の構築

Go-Tech事業への申請は、単独の中小企業では行えません。以下の2者以上で構成される共同体を組む必要があります。

- 中小企業者等(主たる研究実施機関)

- 事業管理機関(申請手続きや進捗管理を担当)

- 研究等実施機関(大学や公設試験研究機関など)

共同体の構成員は、日本国内において事業を営み、本社を置き、かつ、研究開発等を行う必要があります。

2. e-Radへの登録

申請は「e-Rad(府省共通研究開発管理システム)」を通じて行います。そのため、事業管理機関は以下の登録手続きを行う必要があります。

- 研究機関の登録:e-Rad上で研究機関としての登録を行います。

- 研究者の登録:事業管理機関の担当者を研究者として登録し、研究者IDおよびパスワードを取得します。

- e-Radへのログイン:取得したIDとパスワードを使用してe-Radにログインします。

登録手続きには2週間程度を要する場合があるため、余裕をもって進めてください。

3. 申請書類の作成と提出

申請書類は、事業管理機関が作成し、e-Rad上で提出します。提出方法は以下の通りです。

- 申請書類の作成:公募要領に基づいた申請様式を使用して作成します。

- e-Rad上での提出:e-Rad上の本事業の公募に関するサイトにおいて、申請情報の入力を行い、申請書類のファイルをアップロードします。

- 申請情報の確認と登録:申請情報ファイルの内容に不備がないことを確認してから「確認・実行」ボタンをクリックし、登録を完了します。

申請書類の提出は、e-Rad上でのみ受け付けられます。持参、FAX、郵送、電子メール等による提出は受け付けられません。

4. 審査と採択

提出された申請書類は、中小企業庁にて全国一律に審査されます。審査基準は以下の3つの観点から行われます。

- 技術面:研究開発の技術的な内容や新規性。

- 事業化面:研究成果の事業化の可能性や市場性。

- 政策面:国の経済産業政策との整合性や社会的意義。

審査結果の発表までには、公募締切から約1ヶ月半程度を要します。

5. 採択後の手続き

採択された場合、以下の手続きを行います。

- 交付申請:補助金の交付申請を行います。

- 事業実施:研究開発を実施し、進捗報告や実績報告を行います。

- 成果報告:事業終了後、成果報告書を提出します。

採択率

平均採択率は約49%です。

| 申請件数 | 採択件数 | 採択率 | |

| 令和6年度(全国) | 228 | 114 | 約50% |

| 令和6年度(関東) | 80 | 33 | 約41% |

| 令和5年度(2回) | 76 | 41 | 約54% |

| 令和5年度(1回) | 170 | 83 | 約49% |

補助金交付候補者の採択想定件数は以下のとおりです。

| 通常枠 | 出資獲得枠 |

| 100件程度(予定) | 4件程度(予定) |

公募期間

令和7年2月17日(月)~ 令和7年4月18日(金)17時まで

Go-Tech事業の公募期間、2025年度は1回のみ!

また、2025年度は2回目の公募は実施されない予定です。

この1回のチャンスを逃さないよう、早めの準備をおすすめします。